Thème « Histoire : 19e siècle »

Julie a une amie, Esther. Elles vivent dans un village de Hongrie,Tizla-Eszlar, elles sont pauvres, et la vie est dure. Le père de Julie la terrorise et la bat. Mais il y a aussi de la douceur, les paroles tendres et sages et aimantes de sa mère, du soleil, des spectacles forains. Et les yeux bruns de Moric Scharf, un jeune garçon juif timide que Julie aime bien. Un jour de printemps Esther disparaît. Et la rumeur gronde, une rumeur venue du fond des âges, qui veut que les juifs soient responsables de tous les maux, le pogrom menace, les cris montent. On jette en prison les hommes juifs. Les villageois se rassemblent, et un simulacre de procès se prépare. Tout a l’air décidé d’avance. Rien ne se passera comme prévu.

Eva Wiseman s’est souvenue de ce fait divers réel que sa mère évoquait quand elle était petite, elle a rassemblé des tonnes de documentation, elle a écrit un roman inoubliable, qui serre le coeur et tient en haleine, parce qu’il démonte les mécanismes de la peur, de la lâcheté, de la violence collective. On ne peut plus oublier Julie Vamosi, toute petite devant les juges, devant la haine raciste, mais fidèle à son amie, et forte de son amour pour les êtres.

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour seule compagnie les livres et sa mère – qui l’a gardé reclus, à l’écart du monde extérieur, et qui n’a cessé de lui répéter qu’il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte vont tout changer.

Des voisins ont découvert son existence, et résolu de libérer Daniel de l’emprise de sa mère. Pris en charge par le docteur Marlow et sa famille, il va découvrir peu à peu que tout ce qu’il tenait pour vrai jusque-là n’était qu’un tissu d’histoires racontées pour le protéger. Mais le protéger de quoi ?

De sa vie d’avant Daniel n’a gardé qu’une maison de poupée. Et pas n’importe quelle maison de poupée : c’est la réplique exacte de la maison natale de sa mère, une maison qui recèle de nombreux et sombres secrets. Jusqu’à quels vertiges ces secrets conduiront-ils Daniel ?

Petite, Anne Fine aimait les contes sinistres et bizarres. À neuf ans, elle était convaincue que sa maison était hantée. Si aujourd’hui elle ne croit plus aux fantômes, elle aime toujours les histoires qui font peur. Avec Le Passage du Diable elle veut effrayer (un peu) les enfants. Mais aussi raconter l’histoire d’un garçon dont le courage et la gentillesse vont lui permettre de surmonter des épreuves difficiles et d’en sortir grandi.

Paris, fin 1819. Dans une sordide pension près du Panthéon, la maison Vauquer, cohabitent les acteurs ou témoins de l'une des histoires les plus cruelles de la littérature : Vautrin, Rastignac et Goriot. L'inquiétant Vautrin, ancien bagnard qui se fait passer pour rentier, tente en vain d'entraîner dans un marché criminel Eugène de Rastignac, jeune étudiant ambitieux et sensible venu faire son droit à Paris. Quant au père Goriot, doyen de la pension, c'est un vieillard pathétique qui dissimule un secret, un secret qui fait de lui un homme de plus en plus pauvre, que sa misère croissante oblige à grimper d'étage en étage dans la pension pour y occuper des logements toujours plus misérables, jusqu'aux galetas des mansardes. Goriot se ruinerait-il en entretenant des femmes ? Oui. Mais ces femmes sont ses filles, Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen, deux ingrates entrées dans la haute société parisienne et qui ont honte de leur père, enrichi dans la fabrication de pâtes alimentaires. Pour qu'elles lui vouent un peu de reconnaissance, ce papa poule va pousser l'abnégation jusqu'au sacrifice. Assis sur un banc des Champs-Élysées, il les voit passer en calèche, dans leur bel équipage, et dit : « J'aimerais être le petit chien sur leurs genoux ! » Il a mérité l'appellation de « Christ de la paternité » celui qui avoue : « J'ai bien expié le péché de les trop aimer. »

Un poste à l’Éducation nationale n’a jamais été une sinécure : nous nous en doutions, et c’est ce que nous confirme l’histoire du jeune Daniel Eyssette, contraint par la ruine de son père, aux alentours de 1860, à lâcher ses études pour s’en aller bravement loin des siens gagner son pain comme surveillant dans un collège des Cévennes. Là, sa candeur et son aspect enfantin (il fait bien moins que son âge) le désigneront d’emblée comme cible de choix au mépris de ses collègues et à la méchanceté des élèves. Le roman d’Alphonse Daudet n’est pas seulement celui (semi-autobiographique) du pion chahuté et des affres du déclassé. Il est aussi le récit de l’exil et du déracinement, des vocations avortées et de l’amour déçu, des blessures de l’âme et de la nostalgie sans remède.

Mais, loin d’être un morne tissu de lamentations, il brille par l’acuité de la vision, le sens de la caricature, la vigueur de trait, le bonheur de la formule et une vitesse d’exécution qui nous font à tout moment rempocher nos mouchoirs.

« Je préfère parler du fond de mon cercueil », écrit Chateaubriand au début des "Mémoires d'outre-tombe"... Mais ce monument qu'il dresse de sa vie, pendant plus de quarante ans, est un véritable roman, que l'Histoire, quoi qu'il en dise, ne parvient jamais à « étrangler » tout à fait. Ce « nageur entre deux rives » est le chroniqueur du passage unique des Lumières au siècle du progrès, de l'Ancien au Nouveau Monde : « Des auteurs français de ma date, je suis quasi le seul qui ressemble à ses ouvrages : voyageur, soldat, publiciste, ministre, c'est dans les bois que j'ai chanté les bois, sur les vaisseaux que j'ai peint l'Océan, dans les camps que j'ai parlé des armes, dans l'exil que j'ai appris l'exil, dans les cours, dans les affaires, dans les assemblées que j'ai étudié les princes, la politique et les lois. » Un écrivain sentencieux et emphatique ? Plutôt un chevalier, un vrai, fidèle champion des causes perdues, conquérant de libertés inédites devenues les idéaux de notre modernité, un aventurier fendant océans et tempêtes, éternel errant échappé du monde des rêves, trempant sa plume à l'encre d'une mélancolie teintée d'humour.

Dans la Russie du XIXe siècle, tout au fond de l'immense Sibérie, une révolte gronde. Le fil du télégraphe vient même d'être coupé, rompant la communication entre le souverain et son frère qui se trouve à Irkoutsk. Seul moyen de l'avertir du danger : lui envoyer un messager. Mais quel homme sera capable de mener à bien cette mission à hauts risques ? Un nom s'impose, celui de Michel Strogoff. Ce capitaine des courriers du czar connaît bien la steppe, où il est né et a grandi en chassant l'ours. Il a un « corps de fer », un « coeur d'or », un courage à toute épreuve, des facultés de jugement et un sang-froid hors du commun. En temps normal, le voyageur met cinq semaines pour aller de Moscou à Irkoutsk. Les courriers du czar - corps d'élite - réussissent couramment à couvrir la distance en à peine dix-huit jours. L'agent secret Michel Strogoff, lui, n'arrivera qu'au bout de trois mois, mais on lui pardonne ce retard dû à des obstacles qui lui auront valu un détour par l'enfer !

Prenez Jean Valjean et Gavroche. Mêlez les deux, joignant à l’héroïsme de l’un la verve fantaisiste de l’autre, vous obtenez Glapieu. L’auteur des Misérables lui a donné le premier rôle dans l’une des pièces les plus inspirées de son Théâtre en liberté. Cette pièce fut longtemps inédite, et c’est dommage, car ce Glapieu est extraordinaire et méritait d’être connu plus tôt.

Qui est-ce ? Un voleur vertueux qui veut changer de métier pour vivre dans l’honnêteté : « La première bonne action que je trouve à faire, je me jette dessus, je la fais. Ça mettra le bon Dieu dans son tort. »

Tandis que Paris fête Carnaval, se déguise et s’amuse, on vient saisir les meubles d’une famille endettée ; Rousseline, un homme d’affaires odieux, tient les malheureux entre ses griffes.

Glapieu jure de les sauver. Tâche ardue, quand on est soi-même aux abois, traqué par la police, et qu’on grelotte sous la neige, le ventre vide ! Glapieu observe, écoute, devine, agit. Il marche sur les toits, nage dans la Seine, attaque un coffre-fort… Admirable autant que modeste, il traverse en équilibriste les quatre actes du drame, s’immisce dans chaque décor, et éclaire chaque situation au feu pétillant de ses apartés.

Les Instructions officielles de l’Éducation nationale recommandent l’étude d’une pièce du Théâtre en liberté en classe de quatrième.

Au siècle dernier, l'histoire véridique de Lalu Nathoy, une jeune fille chinoise qui fut vendue par son père pour deux sacs de grains, condamnée à la prostitution, puis embarquée sur un bateau à destination des Etats-Unis, et finit un jour par recouvrer la liberté.

« Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination. Quatre jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge, on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit : - Va-t'en! Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoiles.

J'ai pensé qu'il pleuvrait, et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre, une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit :

- Frappe là. J'ai frappé.

Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent, ma masse. Cent neuf francs quinze sous que j'ai gagnés au bagne par mon travail en dix-neuf ans. Je paierai. Je suis très fatigué, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste ?

- Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. »

Charity est une fille. Une petite fille.

Elle est comme tous les enfants : débordante de curiosité, assoiffée de contacts humains, de paroles et d’échanges, impatiente de créer et de participer à la vie du monde.

Mais voilà, une petite fille de la bonne société anglaise des années 1880, ça doit se taire et ne pas trop se montrer, sauf à l’église, à la rigueur. Les adultes qui l’entourent ne font pas attention à elle, ses petites soeurs sont mortes. Alors Charity se réfugie au troisième étage de sa maison en compagnie de Tabitha, sa bonne. Pour ne pas devenir folle d’ennui, ou folle tout court, elle élève des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des champignons au microscope, apprend Shakespeare par coeur et dessine inlassablement des corbeaux par temps de neige, avec l’espoir qu’un jour quelque chose va lui arriver…

Adapté en BD aux éditions Rue de Sèvres par Anne Montel et Loïc Clément

Épopée maritime, roman universel, allégorie biblique, livre culte, Moby Dick résiste, par son immensité, à toutes les approches, toutes les définitions.

On y entre comme on poserait le pied sur un continent ; on en sort non pas en lecteur, mais avec le sentiment d’avoir vécu une expérience. D’ailleurs, on n’en sort jamais tout à fait.

Ce livre est hanté : il suffit d’en parcourir quelques pages pour être habité – définitivement. Pourtant, son intrigue même tient en quelques mots : la traque obsessionnelle par un homme du

cachalot qui lui a arraché une jambe…

L’histoire du capitaine Achab peut se lire « comme la passion funeste d’un personnage fou de douleur et de solitude. Mais elle peut aussi se méditer comme l’un des mythes les plus bouleversants qu’on ait imaginé sur le combat de l’homme contre le mal et sur l’irrésistible logique qui finit par dresser l’homme juste contre la Création et le Créateur lui-même, puis contre ses semblables et contre lui-même… » Albert Camus, Écrivains célèbres, tome III, 1952.

Épopée maritime, roman universel, allégorie biblique, livre culte, Moby Dick résiste, par son immensité, à toutes les approches, toutes les définitions. On y entre comme on poserait le pied sur un continent ; on en sort non pas en lecteur, mais avec le sentiment d’avoir vécu une expérience. D’ailleurs, on n’en sort jamais tout à fait.

Ce livre est hanté : il suffit d’en parcourir quelques pages pour être habité – définitivement. Pourtant, son intrigue même tient en quelques mots : la traque obsessionnelle par un homme du cachalot qui lui a arraché une jambe…

Peut-on mourir d'avarice comme certains oiseaux meurent d'amour ? Oui répond Guy de Maupassant en deux histoires qui nous font, l'une rire, l'autre maudire la chasse. Sept autres contes de Maupassant, les plus célèbres, mettent en scène toutes les grandes émotions humaines : la peur, l'émerveillement, la tendresse, la lâcheté, l'enthousiasme, la bonté, et également la fidélité, la passion, la légèreté, l'avarice...

Écrites il y a un siècle, ces nouvelles restent tout-à-fait d'actualité, du point de vue de l'écriture qui n'a pas vieilli, contrairement au style de tant d'écrivains du siècle passé; mais aussi du point de vue des personnages mis en scène car la nature humaine ne se démode pas en si peu de temps !

Ce recueil contient : La ficelle; Sur l'eau; Le petit fût; L'épave; À vendre; L'enfant; La rempailleuse; Amour; La bête à maît'Belhomme.

Elizabeth Bennet, jolie, intelligente, spirituelle, mais de fortune modeste, séduit le riche et beau Darcy, qui étouffe tous ses préjugés de classe pour la demander en mariage. L’histoire pourrait s’arrêter là. Mais Elizabeth, à la grande surprise de son orgueilleux soupirant, lui oppose une fin de non-recevoir catégorique. Si le happy end attendu survient pourtant, c’est que chacun aura parcouru un long chemin semé d’autant d’introspections que de coups de théâtre…

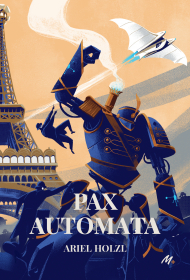

1889. L’empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s’apprête à inaugurer l’exposition universelle organisée dans un Paris grouillant d’automates en tout genre. Lors de la parade d’ouverture, Philémon de Fernay, jeune élève de saint-Cyr, a le privilège de piloter le Zéphyr, le nouvel aéronef crée par Clément Ader. Mais tout déraille lorsque l’engin volant s’écrase sur la salle des machines et la pulvérise. Sous les gravats, Philémon découvre alors le corps d’un enfant automate aux traits particulièrement réalistes. Quel fabricant a bien pu enfreindre la loi principale de la Pax automata qui interdit la conception d’automates ressemblant à des humains ? Même Zélie, la romanicielle et mécanographe hors pair, n’a jamais rien vu de pareil ! Plus mystérieux encore…Une fois activé, l’enfant automate est capable de faire exploser n’importe quel mécanisme à proximité. Serait-ce une arme secrète dirigée contre l’Empire ?

La mort l’a frappé le 3 décembre 1894. Robert Louis Stevenson avait quarante-quatre ans. Il avait abattu une bonne journée de travail et aidait sa femme à préparer une mayonnaise. Il laissait derrière lui une production littéraire immense dont L’Île au trésor et le fameux Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Si la mort l’a frappé subitement, elle le guettait depuis sa naissance à Edimbourg, le 13 novembre 1850. Elle aurait même dû se manifester avant qu’il souffle sa cinquième bougie et l’emporter dans une de ses fulgurantes quintes de toux. La mort aura préféré attendre quarante-quatre années. Elle voulait mieux connaître sa victime. Mais, surtout, elle doit bien l’admettre, pour entendre les merveilleux récits que Stevenson, déjà tout petit, inventait.

Alors qui mieux que la mort pouvait raconter la vie de Robert Louis Balfour Stevenson.