Thème « philosophie »

Alors que s'achève la Renaissance et que les grandes découvertes bousculent la géographie comme les mentalités, Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, s'isole dans la tour de sa bibliothèque pour y rédiger ses « Essais », élaborant un genre promis à une fortune littéraire qui jamais ne se démentira : « C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit, dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. [...] Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c'est moi que je peins. » Ainsi, sur des milliers de pages, ici abrégées et transcrites en français moderne, il saute d'un sujet à l'autre - l'éducation, l'altérité, l'amitié, la mort, l'amour, les femmes -, cite des bons mots, note des idées, des intuitions, des formules, inventant, au bout du compte, une attitude nouvelle face au monde et aux savoirs.

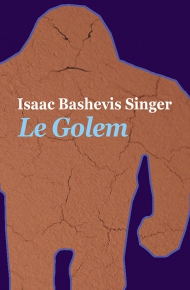

Prix Nobel de littérature en 1978 « pour son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l’universalité de la condition humaine ».

Dorian Gray a bien de la chance ! Il est jeune, il est riche, il est intelligent, il appartient à la meilleure société londonienne de son temps, et surtout il est beau : d’une beauté unique, angélique, sublime, fascinante, d’une beauté qui exerce des ravages sur tous ceux qui l’approchent, hommes ou femmes. Normalement, cette extraordinaire capacité physique de séduction devrait s’affaiblir avec l’âge. C’est-à-dire, avec l’apparition des rides, avec la calvitie, les rhumatismes, l’écroulement des traits, l’empâtement du menton, etc. Mais ces désagréments vont être épargnés à Dorian grâce au portrait qu’a fait de lui un ami peintre. En effet, le tableau possède l’étrange vertu de prendre à sa charge le vieillissement de son modèle.

Par cette fable qui évolue vers les affres du cauchemar, Oscar Wilde, esprit brillantissime et auteur scandaleux de l’époque victorienne, nous assène un pronostic inquiétant : à savoir que chacun de nous, sous l’effet de ce qu’il est, finira par prendre la tête qu’il mérite…

Berta, Rachid, Stéfano, Ángel, Lucía, Gil et Nor.

Celle qui a perdu le carnet.

Ceux qui vivent de petits trafics.

Celui qui s’est installé ici après la mort de sa femme.

Celle qui cherche un travail honnête.

Celui qui veille sur son jeune voisin et lui transmet tout ce qu’il sait.

Celui qui a quitté son pays au péril de sa vie. Ils n’ont ni le même âge, ni la même nationalité, ni la même langue, ni les mêmes soucis. Un seul point commun : tous sont des habitants de la Tour, ce bloc confus, fébrile et bruyant d’une banlieue pauvre de Séville.

Un jour, Nor manque à l’appel dans la classe où Ángel enseigne la philo. Mais il lui a laissé une lettre : il est parti chercher son frère qui doit arriver de Guinée par bateau, à la merci des passeurs et de la tempête annoncée. Alors, tout se met en branle. Et parce que Ángel se décide à sonner à la porte d’un voisin, tous ces gens qui s’ignoraient vont comprendre qu’ils font partie de la même histoire.

À Athènes, Socrate n’est pas du goût de tout le monde. Lorsqu’ils le voient déambuler sur l’Agora, la barbe mal taillée et les pieds nus, ses contemporains retiennent leur souffle. Il faut dire que le philosophe ne les laisse jamais tranquilles. La démocratie, le travail, la société de consommation, la bonne moralité : avec lui, tout y passe ! Il interroge, il questionne, il provoque.

Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Comment résister face aux populismes, aux fanatismes, aux opinions toutes faites ? Socrate est décidément loin d’être mort !

2 500 ans plus tard, les idées de ce diable d’homme, père de la philosophie, provocateur et attachant, n’ont pas pris une ride.