Thème « justice »

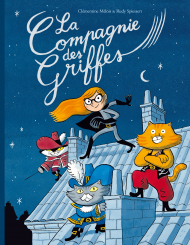

Il y a de cela fort longtemps, au coeur de la vieille ville de La Rochelle, il y avait un orphelinat. Là vivait Gervaise, une jeune fille de onze ans qui s’ennuyait affreusement terriblement. Or, cher lecteur, d’ici quelques pages, Gervaise va faire une rencontre des plus exceptionnelles. Bientôt, elle filera de toit en toit dans la nuit, cheveux aux vents, affrontant les pires dangers aux côtés des fiers brigands de la Compagnie des Griffes, lançant dans la nuit leur célèbre cri de ralliement : « Chassons, chats, avec chance et panache ! »

Trent ne fait que son métier, mais il le fait bien. Il le fait mieux que personne. Son métier consiste à interroger des suspects. Avec patience, intelligence, tact et malice, avec art. Jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime. Face à lui, ils finissent toujours par avouer. Trent a quelque chose d'irrésistible. « Sa touche magique » disent les journaux. « Tu es ce que tu fais » disait sa femme, Lottie, avant de le quitter. Ce jour-là, le crime est particulièrement horrible et la récompense promise à Trent particulièrement désirable. Quitter enfin son bled pourri du Vermont. Faire carrière. Le petit-fils du sénateur Gibbons était en CE2 avec Alice, la victime, sept ans. « La ville a besoin d'une arrestation, les familles sont bouleversées. Écrivez vous-même l'addition. Je tiens toujours mes promesses », dit le sénateur. La police a mis la main sur Jazon, douze ans, qui a passé l'après-midi à faire un puzzle avec Alice. C'est un garçon original, maladroit, timide, violent à ses heures. Très observateur. Épris de justice. Un marginal, donc. Le seul problème, c'est qu'il nie. Trent se met au travail.

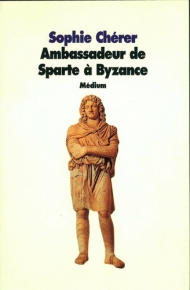

Cela fait cinq ans que Marianne, l'héroïne de Quand je pense à la Résistance, sait qu'elle veut devenir juge pour enfants. Elle vient d'entrer en faculté de droit, où elle n'a pas encore réussi à se faire d'amis, parce qu'elle travaille sans cesse et de toute façon n'ose parler à personne. Lorsqu'elle rentre chez ses parents pour les vacances de Noël, elle trouve dans sa chambre un article de journal que son père a découpé. Il y est question d'un jeune juge, Jacques Bidalou, qui est sur le point d'être dessaisi d'une affaire dans laquelle il lutte pour que des travailleurs immigrés expulsés en plein hiver, puissent réintégrer leurs logements. Marianne s'émeut, s'enthousiasme et écrit au juge. Contrairement à ce qu'elle pense, elle est la seule à lui avoir témoigné son admiration et proposé son aide et, à son grand étonnement, il lui répond et lui donne même rendez-vous à Paris. C'est le début d'une aventure qui n'a guère de points communs avec le droit tel que Marianne l'apprend dans les salles de cours, et qui va affermir sa vocation en lui donnant toutefois un aspect inattendu.

Originaire de Partanna, en Sicile, Rita Atria a grandi dans une famille mafieuse. Elle a onze ans lorsque, en 1985, son père Vito est abattu par un tueur d’une famille rivale, un meurtre que son frère Nicolo, lui aussi mafieux, jure de venger. Face à cette escalade de violence, la jeune fille décide à l’âge de 17 ans de révéler ce qu’elle sait au juge Paolo Borsellino, qui dirige le parquet antimafia de Palerme. À présent menacée de mort, la jeune fille doit quitter l’île et s’installer à Rome où elle vit sous un faux nom. Elle y découvre la liberté, trouve en Borsellino un nouveau père et rencontre même l’amour. Mais ce fragile équilibre est rompu lorsque le juge est assassiné par le clan corléonais de Toto Riina, un drame dont Rita ne se remettra pas. L’histoire de Rita n’est pas seulement un roman sur la mafia, c’est surtout un formidable plaidoyer pour la justice et la liberté.

La Bête humaine réunit tous les ingrédients du polar : un meurtre (voire plusieurs), du sang, de la violence, une femme fatale, du suspense, des scènes chocs, une enquête avec arrière-plans politiques, notables véreux et magistrats carriéristes… et, bien sûr, au moins un assassin. Nul d’entre ces gredins ne se retiendra de tuer s’il y trouve son compte : l’un le fera par jalousie, l’autre par brutalité, le troisième par intérêt, un quatrième pour se venger ou simplement par bêtise, ou par calcul, ou pour l’argent.

Le seul (ou presque) à susciter l’indulgence est le criminel-né, le cheminot qu’affecte un besoin maladif de poignarder une femme. Ce malade trouvera-t-il, dans les délices d’un amour partagé, la force de vaincre la tare héréditaire qui pèse sur lui ? Mérite-t-il d’ailleurs d’échapper à son destin ? C’est toute la question que pose cet épisode très noir du cycle des Rougon-Macquart.

Julie a une amie, Esther. Elles vivent dans un village de Hongrie,Tizla-Eszlar, elles sont pauvres, et la vie est dure. Le père de Julie la terrorise et la bat. Mais il y a aussi de la douceur, les paroles tendres et sages et aimantes de sa mère, du soleil, des spectacles forains. Et les yeux bruns de Moric Scharf, un jeune garçon juif timide que Julie aime bien. Un jour de printemps Esther disparaît. Et la rumeur gronde, une rumeur venue du fond des âges, qui veut que les juifs soient responsables de tous les maux, le pogrom menace, les cris montent. On jette en prison les hommes juifs. Les villageois se rassemblent, et un simulacre de procès se prépare. Tout a l’air décidé d’avance. Rien ne se passera comme prévu.

Eva Wiseman s’est souvenue de ce fait divers réel que sa mère évoquait quand elle était petite, elle a rassemblé des tonnes de documentation, elle a écrit un roman inoubliable, qui serre le coeur et tient en haleine, parce qu’il démonte les mécanismes de la peur, de la lâcheté, de la violence collective. On ne peut plus oublier Julie Vamosi, toute petite devant les juges, devant la haine raciste, mais fidèle à son amie, et forte de son amour pour les êtres.

Picq et Raton sont seuls, la nuit, au Palais de justice. Ils ont un cadavre sur les bras : celui de leur confrère Louis Balay. Celui-ci avait réussi à séduire la ravissante et douce Paulette, une jeune prolétaire autrefois gaufrière, dont ils n'ont jamais eu les faveurs. Paulette a assisté au crime et se retrouve enfermée dans un placard à balais. Picq et Raton essaient de garder la tête froide, de ne pas céder à la panique. Il leur faut inventer en une nuit un scénario qui leur permettrait d'accuser la jeune fille de leur crime. Ils fouillent dans les affaires de Louis, trouvent le procès-verbal d'un coupeur de cheveux, mais cette lecture ne les avance pas et l'heure tourne. Ils découvrent enfin un autre procès-verbal qui prouve que Paulette vendait des gaufres, certes au sucre mais au noir. À force de chercher encore et encore, la vérité leur apparaît : Louis Balay faisait chanter Paulette ! Ils ont une preuve : Paulette sera accusée d'avoir tué son maître chanteur, et Picq et Raton innocentés. Et dans cette nuit folle, les chansons ne manquent pas et tout d'abord celles du spectre de leur victime qui s'amuse à les terroriser.

Cette pièce a été créée en janvier 1997 à Poitiers, puis joué au Théâtre de la Bastille à Paris sur une musique d'Henri Texier.